Die Ursprünge in Rheinhessen

Relikte, Indizien und Interpretationen

Der Weinbau hat in Rheinhessen eine sehr lange Tradition. Wie lange genau, das ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. „Die Römer brachten den Wein“ – so beginnen viele selbstbewusste historische Darstellungen des rheinhessischen Weinbaus. Manche Autorinnen und Autoren setzen sogar noch früher an: Schließlich habe bereits das Volk der Kelten neben Bier, Met und Obstwein möglicherweise auch Wein aus Trauben gekannt. Ob dies zutrifft und ob die Kelten diesen auch selbst produzierten, ist bisher nicht geklärt. Bezüglich der Römer finden sich in benachbarten Anbauregionen zwar eindeutige archäologische Spuren einer Rebenkultivierung, dies trifft allerdings nach aktuellem Forschungsstand auf das Gebiet des heutigen Rheinhessens nicht zu. [Anm. 1]

Der häufig postulierte Ursprung des rheinhessischen Weinbaus zur Zeit der Römer ist also – bisher – weder archäologisch noch über Schriftquellen [Anm. 2] nachgewiesen. Es existieren einige archäologische Indizien, die regelmäßig in diese Richtung interpretiert werden: Ornamente und Weinmotive in Kunst und Architektur sowie kunstvolle Trinkgefäße, römische „Rebmesser“, Beerenfunde aus römischer Zeit u.a. in der Mainzer Spritzengasse und letztlich vier vereinzelt gefundene Keltersteine im Süden Rheinhessens. Diese Nachweise halten jedoch einer genaueren Betrachtung nicht stand:

- Weinmotive in Kunst und Architektur sowie Trinkgefäße finden sich überall im Römischen Reich, auch dort wo mit großer Sicherheit kein Wein angebaut wurde. [Anm. 3]

- Der ältere Begriff „Rebmesser“ bezeichnet eine bestimmte Form von Werkzeug, von der wir mittlerweile wissen, dass sie in der römischen Landwirtschaft vielfältig eingesetzt wurde, beispielsweise im Obstbau oder zum Abschlagen von Weidenruten. Sie sind überdies kaum datierbar. [Anm. 4]

- Die Weinbeerenkerne sind ein Beleg für den Konsum von Weintrauben oder Rosinen, nicht aber für die Produktion – auch Kerne importierter Datteln und Feigen wurden in ähnlichem Kontext gefunden. [Anm. 5]

- Die bisher entdeckten vier Keltersteine an der rheinhessischen Südspitze, in Bechtheim, Worms und gleich zwei in Monsheim, wurden – anders als an der Mosel oder in der Pfalz – ohne Fundzusammenhang der zugehörigen Anlage entdeckt. Baumkeltern nach ähnlicher Funktionsweise waren zudem sehr lange beliebt: Form und Größe der rheinhessischen Steine legen eine Datierung ins 18. Jahrhundert nahe. [Anm. 6]

Römer brauchten Wein

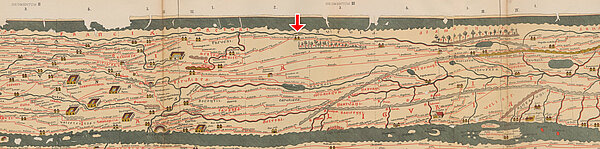

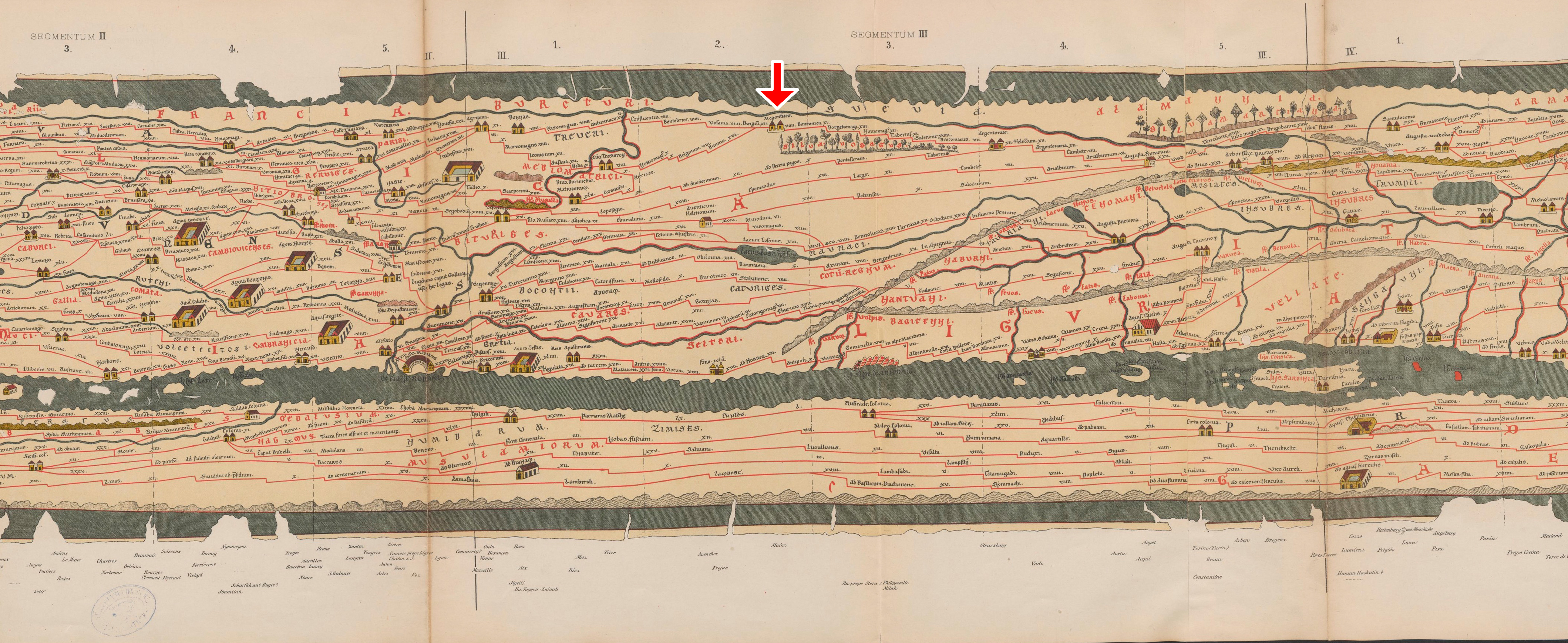

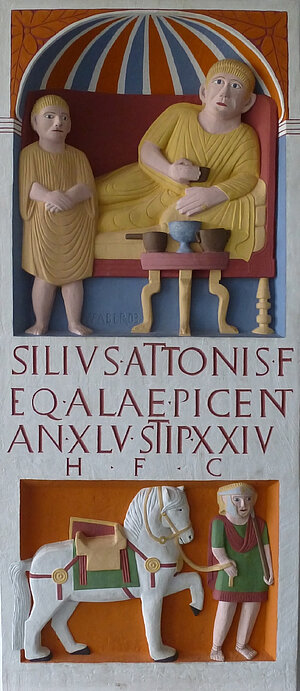

Mainz, damals Mogontiacum, war ein wichtiger Militärstützpunkt des Römischen Reichs. Wein war ein Grundnahrungsmittel und daher Teil der täglichen Ration aller Legionäre. Je nach militärischem Rang standen einem Soldaten etwa zwischen einem halben und einem ganzen Liter zu. Dieser Versorgung der Truppen mit Wein wurde im römischen Augusta Treverorum (Trier) eine hohe Bedeutung zugesprochen, wie das Amt des „praepositus vini“ (Meister des Weines) bezeugt – Ähnliches darf auch für Mainz vermutet werden. [Anm. 7] Es ist fraglich, ob solche Mengen allein mittels Importen gedeckt werden konnten.

Die Distanz zwischen den vielen römischen Landgütern, den sogenannten „villae rusticae“, ist im nördlichen Rheinhessen rund um Mainz besonders gering. Dies kann als Indiz für eine Spezialisierung der Wirtschaftsfläche auf arbeitsintensive Agrarkulturen, z. B. im Obst- und Gemüseanbau, [Anm. 8] oder aber im Weinbau angesehen werden. Rheinhessen entsprach jedenfalls topographisch dem römischen Ideal für Rebenflächen („weder flach noch steil, eher wie eine sanft ansteigende Fläche“, so der römische Agrarschriftsteller Columella). Dass bei zukünftigen Ausgrabungen in Rheinhessen – beispielsweise im Kontext der zahlreichen noch unerforschten „villae rusticae“ – ein archäologischer Nachweis für mindestens lokalen Weinanbau gefunden wird, ist also alles andere als unwahrscheinlich. [Anm. 9]

Ein weiteres Indiz für römischen Weinbau findet sich in der rheinhessischen Sprache. Einzelne Fachbegriffe der Winzerterminologie sind römischen Ursprungs. Hierzu zählen insbesondere die Begriffe Lembel, also die Rebzeile an der Grenze zum Nachbarn (lat. „limbulus“ = Streifen zur Einfassung), wie auch Butt (lat. „buttem“ = Fass, Bütte) oder Leel (lat. „lagella“ = Weinfässchen, -flasche) als Rückentraggefäß. [Anm. 10]

Im direkten Vergleich mit anderen ehemals römisch besiedelten Weinbauregionen, stellt sich die Frage, weshalb die Römer ausgerechnet in Rheinhessen anders verfahren sollten. Überall sonst bauten sie Wein an, wenn es ihnen möglich war. An der Mosel existieren Orte eines ganz bestimmten Typus „Winzerdorfs“, [Anm. 11] in denen Weinbau ununterbrochen seit der Römerzeit nachgewiesen ist, und die mit denen an den Rheinterrassen vergleichbar sind. Vor allem im Bereich von Dienheim lassen sich solche Vermutungen für eine Kontinuität zwischen Antike und karolingischer Zeit begründen. [Anm. 12] Die wissenschaftliche Absicherung steht jedoch noch aus. [Anm. 13]

In einem Punkt sind sich alle Forscherinnen und Forscher einig: Bei zukünftigen Flurbereinigungs- und Baumaßnahmen sollte das „Bodenarchiv“ mit größtmöglicher Sorgfalt behandelt werden. Das gilt insbesondere am Übergang von Terrassen zum Talgrund und an den Rändern des rheinhessischen Plateaus sowie überall dort, wo Bodenbewegungen zum Stehen kamen und vielleicht römische Überreste mitbrachten. [Anm. 14]

Weitere Informationen

Urheberschaft

Autor: Simeon Guthier

Stand: 25.10.2022

Literatur

- Dietz-Lenssen, Matthias: Die „Rotweinstadt“ Ingelheim am Rhein und das Weingut J. Neus. In: Wo aber der Wein fehlt, stirbt der Reiz des Lebens. Mainz 2015a, S. 218-231.

- Dietz-Lenssen, Matthias: J. Neus - Pionier und Retter der Spätburgunder-Rebe. Kulturgeschichte der Rotweinstadt. Ingelheim, Mainz, Rheinhessen. Bodenheim 2015b.

- Eschnauer, Heinz/Haupt, Peter: Vicus, villae, vinum. Der Ingelheimer Raum in der Römerzeit. Zur Ausstelllung vom 31. August bis 29. September 1996 im Museum in der Kaiserpfalz. Altes Rathaus Nieder-Ingelheim. Ingelheim, 1996.

- Jung, Patrick. König, Margarethe: Zur Frage des römischen Weinbaus in Rheinhessen. Wiesbaden 2010 (Schriften zur Weingeschichte, Bd. Nr. 168).

- Knosala, Thomas: Zu einem römischen Grabbau in Dienheim und dessen topographischem Kontext. In: Mainzer Zeitschrift (2020/21), S. 5–26.

- Koch, Hans-Jörg: Rheinhessen - Weinhessen. Skizzen aus 2000 Jahren. Vortrag auf der Veranstaltung der Gesellschaft für Geschichte des Weines am 25. Main 1968 in Oppenheim. Wiesbaden 1969 (Schriften zur Weingeschichte, Bd. 19).

- Matheus, Michael: Zu den Anfängen des rheinhessischen Weinbaus in Antike und Mittelalter. In: Weinkultur und Weingeschichte an Rhein, Nahe und Mosel. Hrsg. v. Michael Matheus. Stuttgart 2019 (Mainzer Vorträge, Bd. 22), S. 27–48.